Pendant plus de 20 ans, le Search Engine Optimization (SEO) a façonné l’écosystème du web comme un langage quasi universel entre les créateurs de contenu et les moteurs de recherche. Son objectif ? Faire apparaître son site en tête des résultats sur Google – le Graal du trafic organique.

Ce modèle s’est imposé comme une science rigoureuse : on n’écrit plus seulement pour l’utilisateur, mais aussi pour l’algorithme. Il faut choisir les bons mots-clés, construire une arborescence logique, optimiser les balises, compresser les images, obtenir des backlinks qualifiés. Les moteurs deviennent des oracles silencieux, et le SEO, une quête de visibilité quasi mystique.

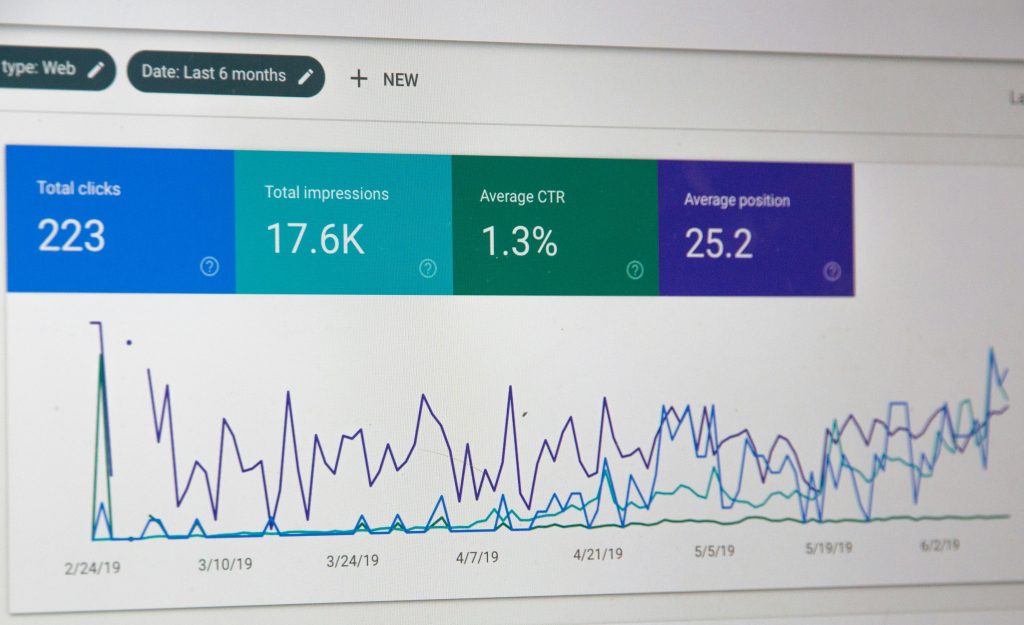

Cette domination a structuré tout un pan de l’économie numérique : agences SEO, métiers spécialisés, plateformes de mesure de performance (Ahrefs, Semrush, Google Search Console). Le contenu n’est plus seulement éditorial, il est devenu stratégique.

Mais ce modèle repose sur une interaction volontaire : l’utilisateur tape une requête, explore les résultats, clique, compare, lit. Or cette manière de chercher est en train de changer…

L’intelligence artificielle générative : un nouveau réflexe cognitif

L’émergence de l’IA générative marque une rupture plus que technologique : elle redéfinit nos gestes intellectuels. Ce n’est plus nous qui allons chercher l’information, c’est elle qui vient à nous, contextualisée, résumée, reformulée. ChatGPT, Gemini ou Claude ne sont pas des moteurs de recherche au sens classique. Ce sont des interfaces conversationnelles, capables de fournir des réponses directes, synthétiques, souvent personnalisées.

L’impact est vertigineux. L’utilisateur ne scrolle plus une liste de liens, il interagit avec une réponse. La notion de “trafic” devient floue, car le contenu original est absorbé, digéré, transformé. L’internaute ne lit plus une source, il lit un résidu informationnel, reformulé par une IA.

Cette transformation entraîne un basculement du pouvoir : la visibilité n’est plus mesurée en clics mais en référencement implicite dans les corpus d’entraînement des IA. C’est une nouvelle couche de médiation de l’information, invisible mais influente. Google reste dominant, mais la recherche elle-même change de forme.

Nous entrons dans un paradigme où la requête conversationnelle prend le pas sur la navigation linéaire. L’IA devient un copilote cognitif. Et pour apparaître dans ses réponses, il faut changer d’approche : c’est ici que naît le Generative Engine Optimization (GEO). Là où le SEO (Search Engine Optimization) cherchait à rendre un contenu visible dans les résultats d’un moteur de recherche, le GEO cherche à rendre un contenu interprétable par un LLM, pour qu’il puisse l’intégrer dans ses réponses conversationnelles. Le but n’est plus seulement d’apparaître dans un classement, mais d’être activement utilisé comme source fiable et pertinente par l’IA.

Le GEO ne remplace pas le SEO. Il l’étend, le transforme.

L’essor des modèles de langage a bouleversé la manière dont nous interagissons avec l’information. Dans ce nouveau contexte, le SEO, pilier de la visibilité sur le web depuis deux décennies, voit émerger une discipline sœur : le GEO, ou Generative Engine Optimization. Mais loin de s’y substituer, le GEO prolonge le SEO. Il le dépasse, le déplace, et surtout, il change le terrain de jeu.

Là où le SEO vise à classer une page dans un index pour apparaître dans les premiers résultats d’un moteur de recherche, le GEO cherche à intégrer un contenu dans la “mémoire active” d’un modèle de langage. Il ne s’agit plus simplement d’être visible dans une SERP, mais d’être mobilisable par une IA pour générer une réponse. La finalité évolue : l’optimisation ne se fait plus uniquement pour un algorithme de classement, mais pour un modèle conversationnel.

Cela suppose une autre forme d’écriture, plus orientée vers la structuration cognitive de l’information que vers la performance technique brute :

- Écrire de façon claire, précise et pédagogique : les IA privilégient les contenus explicites, bien structurés, à la logique apparente.

- Citer ses sources : la traçabilité accroît la crédibilité, même aux yeux d’un agent artificiel.

- Adopter un champ lexical riche et pertinent : cela facilite l’association du contenu à un domaine d’expertise spécifique.

- Utiliser des formats facilement “digestes” : paragraphes courts, listes à puces, tableaux, FAQ, définitions balisées.

Un contenu GEO efficace n’est pas un contenu “dense”, mais interprétable. Il est conçu pour être absorbé, extrait, reformulé dans un contexte conversationnel. Cela exige de dépasser la simple logique de positionnement pour embrasser une logique d’exploitation : comment mon contenu peut-il être utile à une machine dans la fabrication d’une réponse synthétique, contextuelle, parfois hybride ?

Mais surtout, il faut souligner une chose : le GEO et le SEO ne sont pas opposés. Ils partagent les mêmes fondations (qualité, structuration, pertinence sémantique) mais servent deux mécaniques différentes : l’une, orientée classement ; l’autre, orientée formulation.

La révolution du GEO n’est donc pas une rupture, mais un glissement. Un changement de perspective, de cadence, d’usage. Un bon contenu aujourd’hui doit vivre dans les deux mondes : celui du lien, et celui de la réponse.

Quelles sont les bonnes pratiques à adopter dans un monde GEO ?

Face à la montée des IA génératives comme interface de recherche, les créateurs de contenu doivent adapter leurs méthodes pour rester dans le champ de perception algorithmique. Il ne s’agit plus simplement d’écrire pour être trouvé par Google, mais d’écrire pour être compris, réutilisé et cité par des modèles d’intelligence artificielle.

Voici quelques nouvelles règles du jeu :

- Favoriser la clarté conceptuelle : une phrase bien structurée, un raisonnement progressif, un vocabulaire non ambigu sont plus facilement “assimilés” par une IA. Il faut écrire comme on enseigne.

- Soigner les structures explicatives : définitions, distinctions, synthèses et listes à puces sont des formats que les IA savent bien extraire et reformuler.

- Mettre en contexte : les LLM donnent la priorité aux contenus qui articulent l’information dans un cadre explicite (historique, économique, juridique, technique…).

- Maintenir une fréquence éditoriale : comme avec le SEO, la fraîcheur du contenu et sa récurrence participent à sa pertinence perçue.

- Être présent dans les sources visibles : Wikipédia, Reddit, arXiv, StackOverflow, blogs spécialisés, sites d’universités ou d’experts sectoriels sont autant de corpus sur lesquels les IA sont entraînées. Mieux vaut y figurer que de publier dans un tunnel obscur.

En somme, il ne s’agit plus seulement de séduire des lecteurs, mais d’entraîner les machines à nous citer dans leurs réponses futures.

Avantages et limites de cette nouvelle ère

La bascule vers une optimisation “générative” ouvre de nombreuses perspectives, mais ne va pas sans tensions ou interrogations. Comme toute révolution cognitive, elle rebat les cartes de la création de valeur et de l’accès à l’audience.

Avantages

- Une relation plus directe à l’information : les IA conversationnelles réduisent la friction dans l’accès aux connaissances. Cela libère du temps pour des tâches à plus forte valeur ajoutée.

- Une démocratisation de l’expertise : le GEO permet à des contenus peu visibles dans les SERP classiques d’émerger dans des réponses synthétiques.

- Un levier d’autorité long terme : à l’instar du SEO dans les années 2010, ceux qui investissent tôt dans la structuration GEO pourraient devenir les futures références utilisées par des millions d’instances d’IA.

Inconvénients

- Perte de contrôle sur l’attribution : contrairement aux liens SEO, les LLM ne redirigent pas forcément vers la source. Le trafic peut disparaître.

- Contenus vampirisés : les IA se nourrissent des contenus sans toujours créditer leurs auteurs. Les producteurs deviennent les fantômes de l’économie cognitive.

- Opacité des critères : il est plus difficile d’auditer le fonctionnement des IA que les algorithmes de Google. Cela rend la stratégie moins prévisible.

- Épuisement du contenu utile : si tout devient résumable, l’original perd de sa valeur marchande, sauf s’il est premium ou protégé par la rareté.

Écrire pour les machines, sans trahir les humains

Le basculement du SEO vers le GEO ne signe pas la mort du contenu, mais sa métamorphose. Il ne suffit plus d’être trouvé : il faut être absorbé, compris, et restitué avec justesse. Cela impose une nouvelle exigence d’écriture – plus pédagogique, plus rigoureuse, plus universaliste.

L’enjeu n’est pas seulement technique. Il est aussi culturel. Dans un monde où l’interface de l’information est un chatbot, la vérité devient conversationnelle. Et dans ce théâtre algorithmique, celui qui écrit juste, utile et durable devient la voix derrière la machine